Palabras

de la Virgen María a su hija, ofreciéndole una provechosa enseñanza

sobre cómo debe de vivir, y describiendo maravillosos detalles de la

pasión de Cristo.

Capítulo

10

Yo

soy la Reina del Cielo, la Madre de Dios. Te dije que debías llevar

un broche sobre tu pecho. Ahora te mostraré con más detalle cómo,

desde el principio, nada más aprender y llegar a la comprensión de

la existencia de Dios, estuve siempre solícita y temerosa de mi

salvación y observancia religiosa. Cuando aprendí más plenamente

que el mismo Dios era mi Creador y el Juez de todas mis acciones,

llegué a amarlo profundamente y estuve constantemente alerta y

observadora para no ofenderlo de palabra ni de obra.

Cuando

supe que Él había dado su Ley y mandamientos a su pueblo y obró

tantos milagros a través de ellos, hice la inalterable resolución

en mi alma de no amar nada más que a Él, y las cosas mundanas se

volvieron muy amargas para mí. Entonces, sabiendo que el mismo Dios

redimiría al mundo y nacería de una Virgen, yo estaba tan conmovida

de amor por Él que no pensaba en nada más que en Dios, ni quería

nada que no fuera Él. Me alejé, en lo posible, de la conversación

y presencia de parientes y amigos, y le di a los necesitados todo lo

que había llegado a tener, quedándome sólo con una moderada comida

y vestido.

Nada

me agradaba sino sólo Dios. Siempre esperé en mi corazón vivir

hasta el momento de su nacimiento y, quizá, aspirar a convertirme en

una indigna servidora de la Madre de Dios. También hice en mi

corazón el voto de preservar mi virginidad, si esto era aceptable

para Él, y de no poseer nada en el mundo. Pero si Dios hubiera

querido otra cosa, mi deseo era que se cumpliera en mí su deseo y no

el mío, porque creí en que Él era capaz de todo y que Él sólo

querría lo mejor para mí. Por ello, sometí a Él toda mi voluntad.

Cuando llegó el tiempo establecido para la presentación de las

vírgenes en el templo del Señor, estuve presente con ellas gracias

a la religiosa obediencia de mis padres.

Pensé

para mí que nada era imposible para Dios y que, como Él sabía que

yo no deseaba ni quería nada más que a Él, Él podría preservar

mi virginidad, si esto le agradaba y, si no, que se hiciera su

voluntad. Tras haber escuchado todos los mandamientos en el templo,

volví a casa aún ardiendo más que nunca en mi amor hacia Dios,

siendo inflamada con nuevos fuegos y deseos de amor cada día. Por

eso, me aparté aún más de todo lo demás y estuve sola noche y

día, con gran temor de que mi boca hablase o mis oídos oyesen algo

contra Dios, o de que mis ojos mirasen algo en lo que se

complacieran. En mi silencio sentí también temor y ansiedad por si

estuviera callando en algo que debiera de hablar.

Con

estas turbaciones en mi corazón, y a solas conmigo misma, encomendé

todas mis esperanzas a Dios. En aquel momento vino a mi pensamiento

considerar el gran poder de Dios, cómo los ángeles y todas las

criaturas le sirven y cómo es su gloria indescriptible y eterna.

Mientras me preguntaba todo esto, tuve tres visiones maravillosas. Vi

una estrella, pero no como las que brillan en el Cielo. Vi una luz,

pero no como las que alumbran el mundo. Percibí un aroma, pero no de

hierbas ni de nada de eso, sino indescriptiblemente suave, que me

llenó tanto que sentí como si saltara de gozo. En ese momento, oí

una voz, pero no de hablar humano.

Tuve

mucho miedo cuando la oí y me pregunté si sería una ilusión.

Entonces, apareció ante mí un ángel de Dios en una bellísima

forma humana, pero no revestido de carne, y me dijo: ‘Ave, llena de

gracia...’ Al oírlo, me pregunté qué significaba aquello o por

qué me había saludado de esa forma, pues sabía y creía que yo era

indigna de algo semejante, o de algo tan bueno, pero también sabía

que para Dios no era imposible hacer todo lo que quisiese. Acto

seguido, el ángel añadió: ‘El hijo que ha de nacer en ti es

santo y se llamará Hijo de Dios. Se hará como a Dios le place’.

Aún no me creí digna, ni le pregunté al ángel ‘¿Por qué?’ o

‘¿Cuándo se hará?’, pero le pregunté: ‘¿Cómo es que yo,

tan indigna, he de ser la madre de Dios, si ni siquiera conozco

varón?’.

El

ángel me respondió, como dije, que nada es imposible para Dios,

pero ‘Todo lo que él quiera se hará’. Cuando oí las palabras

del ángel, sentí el más ferviente deseo de convertirme en la Madre

de Dios, y mi alma dijo con amor: ‘¡Aquí estoy, hágase tu

voluntad en mí!’ Al decir aquello, en ese momento y lugar, fue

concebido mi Hijo en mi vientre con una inefable exultación de mi

alma y de los miembros de mi cuerpo. Cuando Él estaba en mi vientre,

lo engendré sin dolor alguno, sin pesadez ni cansancio en mi cuerpo.

Me humillé en todo, sabiendo que portaba en mí al Todopoderoso.

Cuando lo alumbré, lo hice sin dolor ni pecado, igual que cuando lo

concebí, con tal exultación de alma y cuerpo que sentí como si

caminara sobre el aire, gozando de todo. Él entró en mis miembros,

con gozo de toda mi alma, y de esa forma, con gozo de todos mis

miembros, salió de mí, dejando mi alma exultante y mi virginidad

intacta.

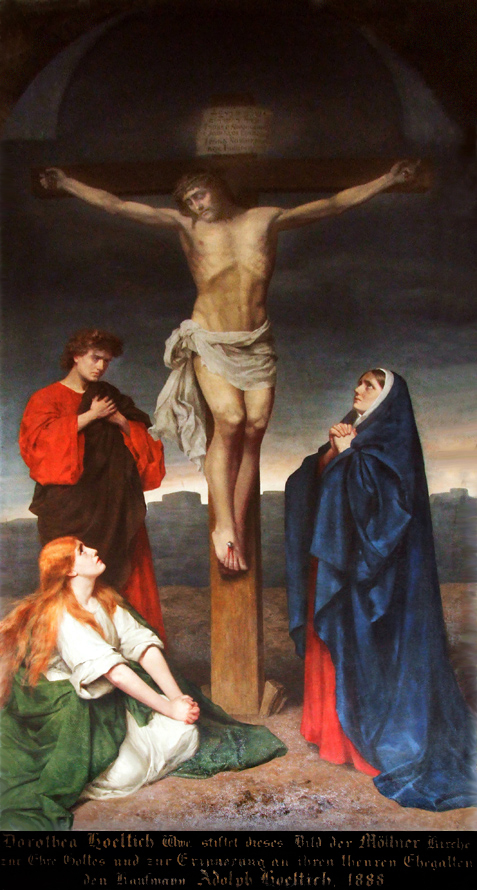

Cuando

lo miré y contemplé su belleza, la alegría desbordó mi alma,

sabiéndome indigna de un Hijo así. Cuando consideré los lugares en

los que, como sabía a través de los profetas, sus manos y pies

serían perforados en la crucifixión, mis ojos se llenaron de

lágrimas y se me partió el corazón de tristeza. Mi hijo miró a

mis ojos llorosos y se entristeció casi hasta morir. Pero al

contemplar su divino poder, me consolé de nuevo, dándome cuenta de

que esto era lo que él quería y, por ello, como era lo correcto,

conformé toda mi voluntad a la suya. Así, mi alegría siempre se

mezclaba con el dolor.

Cuando

llegó el momento de la pasión de mi Hijo, sus enemigos lo

arrestaron. Lo golpearon en la mejilla y en el cuello, y lo

escupieron mofándose de él. Cuando fue llevado a la columna, él

mismo se desnudó y colocó sus manos sobre el pilar, y sus enemigos

se las ataron sin misericordia. Atado a la columna, sin ningún tipo

de ropa, como cuando vino al mundo, se mantuvo allí sufriendo la

vergüenza de su desnudez. Sus enemigos lo cercaron y, estando huidos

todos sus amigos, flagelaron su purísimo cuerpo, limpio de toda

mancha y pecado. Al primer latigazo yo, que estaba en las cercanías,

caí casi muerta y, al volver en mí, vi en mi espíritu su cuerpo

azotado y llagado hasta las costillas.

Lo

más horrible fue que, cuando le retiraron el azote, las correas

engrosadas habían surcado su carne. Estando ahí mi Hijo, tan

ensangrentado y lacerado que no le quedó ni una sola zona sana en la

que azotar, alguien apareció y preguntó: ‘¿Lo vais a matar sin

estar sentenciado?’. Y directamente le cortó las amarras.

Entonces, mi Hijo se puso sus ropas y vi cómo quedó lleno de sangre

el lugar donde había estado y, por sus huellas, pude ver por dónde

anduvo, pues el suelo quedaba empapado de sangre allá donde Él iba.

No tuvieron paciencia cuando se vestía, lo empujaron y lo

arrastraron a empellones y con prisa. Siendo tratado como un ladrón,

mi Hijo se secó la sangre de sus ojos. Nada más ser sentenciado, le

impusieron la cruz para que la cargara. La llevó un rato, pero

después vino uno que la cogió y la cargó por Él. Mientras mi Hijo

iba hacia el lugar de su pasión, algunos le golpearon el cuello y

otros le abofetearon la cara. Le daban con tanta fuerza que, aunque

yo no veía quién le pegaba, oía claramente el sonido de la

bofetada.

Cuando

llegué con Él al lugar de la pasión, vi todos los instrumentos de

su muerte allí preparados. Al llegar allí, Él solo se desnudó

mientras que los verdugos se decían entre sí: ‘Estas ropas son

nuestras y Él no las recuperará porque está condenado a muerte’.

Mi Hijo estaba allí, desnudo como cuando nació y, en esto, alguien

vino corriendo y le ofreció un velo con el cuál él, contento, pudo

cubrir su intimidad. Después, sus crueles ejecutores lo agarraron y

lo extendieron en la cruz, clavando primero su mano derecha en el

extremo de la cruz que tenía hecho el agujero para el clavo.

Perforaron su mano en el punto en el que el hueso era más sólido.

Con una cuerda, le estiraron la otra mano y se la clavaron en el otro

extremo de la cruz de igual manera.

A

continuación, cruzaron su pie derecho con el izquierdo por encima

usando dos clavos de forma que sus nervios y venas se le extendieron

y desgarraron. Después le pusieron la corona de espinas y se la

apretaron tanto que la sangre que salía de su reverenda cabeza le

tapaba los ojos, le obstruía los oídos y le empapaba la barba al

caer. Estando así en la cruz, herido y sangriento, sintió compasión

de mí, que estaba allí sollozando, y, mirando con sus ojos

ensangrentados en dirección a Juan, mi sobrino, me encomendó a él.

Al tiempo, pude oír a algunos diciendo que mi Hijo era un ladrón,

otros que era un mentiroso, y aún otros diciendo que nadie merecía

la muerte más que Él.

Al oír todo esto se renovaba mi dolor. Como dije antes, cuando le hincaron el primer clavo, esa primera sangre me impresionó tanto que caí como muerta, mis ojos cegados en la oscuridad, mis manos temblando, mis pies inestables. En el impacto de tanto dolor no pude mirarlo hasta que lo terminaron de clavar. Cuando pude levantarme, vi a mi Hijo colgando allí miserablemente y, consternada de dolor, yo Madre suya y triste, apenas me podía mantener en pie.

Viéndome

a mí y a sus amigos llorando desconsoladamente, mi Hijo gritó en

voz alta y desgarrada diciendo: ‘¿Padre por qué me has

abandonado?’. Era como decir: ‘Nadie se compadece de mí sino tú,

Padre’. Entonces sus ojos parecían medio muertos, sus mejillas

estaban hundidas, su rostro lúgubre, su boca abierta y su lengua

ensangrentada. Su vientre se había absorbido hacia la espalda, todos

sus fluidos quedaron consumidos como si no tuviera órganos. Todo su

cuerpo estaba pálido y lánguido debido a la pérdida de sangre. Sus

manos y pies estaban muy tiesos y estirados al haber sido forzados

para adaptarlos a la cruz. Su barba y su cabello estaban

completamente empapados en sangre.

Estando

así, lacerado y lívido, tan sólo su corazón se mantenía

vigoroso, pues tenía una buena y fuerte constitución. De mi carne,

Él recibió un cuerpo purísimo y bien proporcionado. Su cutis era

tan fino y tierno que al menor arañazo inmediatamente le salía

sangre, que resaltaba sobre su piel tan pura. Precisamente por su

buena constitución, la vida luchó contra la muerte en su llagado

cuerpo. En ciertos momentos, el dolor en las extremidades y fibras de

su lacerado cuerpo le subía hasta el corazón, aún vigoroso y

entero, y esto le suponía un sufrimiento increíble. En otros

momentos, el dolor bajaba desde su corazón hasta sus miembros

heridos y, al suceder esto, se prolongaba la amargura de su muerte.

Sumergido

en la agonía, mi Hijo miró en derredor y vio a sus amigos que

lloraban, y que hubieran preferido soportar ellos mismos el dolor con

su auxilio, o haber ardido para siempre en el infierno, antes que

verlo tan torturado. Su dolor por el dolor de sus amigos excedía

toda la amargura y tribulaciones que había soportado en su cuerpo y

en su corazón, por el amor que les tenía. Entonces, en la excesiva

angustia corporal de su naturaleza humana, clamó a su Padre: ‘Padre,

en tus manos encomiendo mi Espíritu’.

Cuando

yo, Madre suya y triste, oí esas palabras, todo mi cuerpo se

conmovió con el dolor amargo de mi corazón, y todas las veces que

las recuerdo lloro desde entonces, pues han permanecido presentes y

recientes en mis oídos. Cuando se le acercaba la muerte, y su

corazón se reventó con la violencia de los dolores, todo su cuerpo

se convulsionó y su cabeza se levantó un poco para después

caérsele otra vez. Su boca quedó abierta y su lengua podía ser

vista toda sangrante. Sus manos se retrajeron un poco del lugar de la

perforación y sus pies cargaron más con el peso de su cuerpo. Sus

dedos y brazos parecieron extenderse y su espalda quedó recta contra

la cruz.

Entonces,

algunos me decían: ‘María, tu Hijo ha muerto’. Otros decían:

‘Ha muerto pero resucitará’. A medida que todos se iban

marchando, vino un hombre, y le clavó una lanza en el costado con

tanta fuerza que casi se le salió por el otro lado. Cuando le

sacaron la espada, su punta estaba teñida de sangre roja y me

pareció como si me hubieran perforado mi propio corazón cuando vi a

mi querido hijo traspasado. Después lo descolgaron de la cruz y yo

tomé su cuerpo sobre mi regazo. Parecía un leproso, completamente

lívido. Sus ojos estaban muertos y llenos de sangre, su boca tan

fría como el hielo, su barba erizada y su cara contraída.

Sus

manos estaban tan descoyuntadas que no se sostenían siquiera encima

de su vientre. Le tuve sobre mis rodillas como había estado en la

cruz, como un hombre contraído en todos sus miembros. Tras esto le

tendieron sobre una sábana limpia y, con mi pañuelo, le sequé las

heridas y sus miembros y cerré sus ojos y su boca, que había estado

abierta cuando murió. Así lo colocaron en el sepulcro. ¡De buena

gana me hubiera colocado allí, viva con mi Hijo, si esa hubiera sido

su voluntad!. Terminado todo esto, vino el bondadoso Juan y me llevó

a su casa. ¡Mira, hija mía, cuánto ha soportado mi Hijo por ti!.

La revelación dada por la Santísima Virgen María a Santa Brígida acerca de “Como Vivir y Detalles de la Pasión de Cristo” esta contenida en el siguiente video, dar clic en la imagen:

VIDEO: